A MELHOR MÃE DO MUNDO

Opinião

A carreira da atriz Shirley Cruz começou com Cidade de Deus, de Fernando Meirelles, em 2002, de modo que faz tempo que ela marca sua presença no cinema brasileiro. Mas é Gal, sua personagem em A MELHOR MÃE DO MUNDO, que coroa a sua primeira protagonista. E que protagonismo! Shirley desembarcou no 3º Bonito Cinesur, o Festival de Cinema Sul-Americano de Bonito, dizendo a que veio, irradiando simpatia não só pela alegria contagiante, mas também pela relevância da sua fala. Circulou pelo festival, representou o filme, deu entrevistas e saiu com o prêmio de melhor longa sul-americano pelo júri popular.

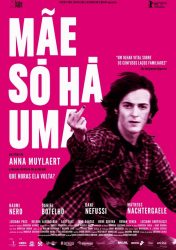

E era mesmo esperado que o público se encantasse. O filme, que vai obviamente mergulhar na maternidade que já vem impressa no título, consegue abraçar temáticas tão variadas quanto nós, espectadores. Fala até de Alzheimer e etarismo, através de um personagem secundário que ganha sua relevância e seu diálogo com o público. Por onde A Melhor Mãe do Mundo andou, provou que emociona espectadores diversos e dificilmente você não se identificará com alguma das temáticas desta nova produção escrita e dirigida por Anna Muylaert. Como bem disse Shirley, a diretora “vai abraçando a história como um road movie: abraça a cidade ao percorrê-la, abraça a vida ao redor e até incorpora um dente que cai no momento da troca de bateria da câmera”. Tudo vira parte da trajetória das personagens, como acontece na vida real, que não pode ser pensada descolada do que acontece ao redor.

Cada abraço no filme vai compondo as diversas camadas e foi sobre a importância dos códigos que são ressignificados através da linguagem corporal que começamos nossa conversa sobre o filme durante festival de cinema Bonito Cinesur.

A posição emocional que a Gal assume diante dos desafios e ameaças da vida — que não são poucos — é o fio condutor dessa história de muitas camadas. Mas não dá pra desconectar suas decisões do impacto que o seu corpo causa nas telas. Qual é a importância desta linguagem corporal no filme?

SC: Estamos falando da vida de uma mulher que trabalha catando material reciclável no lixo, que puxa carroça de quatro, diariamente, o dia inteiro, com 300 kg em média. O corpo responde a quem você é, à sua vivência. Eu precisava que meu corpo viesse na frente. Apesar de tantas camadas internas, das técnicas, das emoções, do estudo pra realizar o que está na tela, da minha entrega pra essa diretora, da minha conexão com a Anna, eu pergunto: o que o público está vendo? Meu corpo. Então ele representa um mix de tudo isso.

Sempre tenho a impressão de que as pessoas têm dificuldade de enxergar esses códigos corporais, ainda mais se não se identificam com o corpo negro.

SC: Sou uma mulher negra, mas não sou uma carroceira, então fui buscar essa informação visual e emocional pra compor a personagem. Ainda falando de técnica, trouxeram pra mim a Gal Martins. Ela traz pra mim a cereja do bolo — e que cereja! E trabalhando o arquétipo dos animais. A Gal fala do corpo indignado, ela que é uma bailarina negra, gorda. Se existe um corpo mais indignado do que uma mulher que puxa uma carroça de quatro, numa cidade como São Paulo, no meio dos carros… acho que um corpo mais indignado do que isso é só aquele que estava na senzala, apanhando.

Você contou que te ofereceram dublê pra puxar a carroça, mas que você não aceitou.

SC: Achei gentil a oferta, mas não fazia sentido. Pra mim, era muito importante pensar nesse corpo e eu não podia me desconectar dele jamais. E quando eu me perdia, a Anna dizia: “Shirley, Shirley, Preta, a búfala!”. A Gal me trouxe essa búfala e eu entendi na hora. Porque a búfala é a casca grossa, porque além da força que ela tem que ter pra enfrentar as dificuldades, tem que ter força física também. Um aspecto complementa o outro. Subindo e descendo ladeira, avenida, passando no meio dos carros, o corpo em perigo. Tenho muito orgulho do processo de construção desse corpo, dessa Gal e dos significados que ele ganhou.

A gente pode pensar que o filme é sobre a representatividade desta mulher negra que vive um relacionamento abusivo e que precisa fugir para proteger sua família. Mas você já disse que não gosta deste termo. Não gosta porque ele realmente é reducionista, já pressupõe que uma mulher branca não se veria representada?

SC: Claro! A mulher branca, de classe social alta não se vê naquele corpo negro, mas saiba que ela também apanha, também morre. Ela também é mãe. Mesmo eu, que sou uma mulher preta retinta, também não sou a Gal. Mas eu, por exemplo, já estive sentada naquela cadeira, em frente a uma delegada, pra fazer uma denúncia. É impossível ser mulher e não se reconhecer na Gal. São várias camadas: o racismo é uma delas. Existem diversas mulheres brancas racistas que não têm interesse em se reconhecer na Gal. Mas se ela estiver sentada na cadeira do cinema vendo este filme, ela vai desconstruir esse pensamento. Esse é o papel do cinema, da arte. É um chamamento. A missão é construir a empatia. Se conseguirmos isso, missão cumprida! Mas, se essa mulher não se reconhece e não se enxerga na Gal, tem nojo de mulheres como ela, então ela não tem empatia. E é justamente a falta de empatia que está nos levando à ruína. Este filme é sobretudo sobre afeto. Se você não se sensibiliza com uma mulher que está na rua, puxando a carrocinha com dois filhos, acha que não tem nada a ver com ela, que é branca e rica, está muito enganada. Eu conheço várias mulheres com esses estereótipos que carregam o mundo nas costas de uma outra forma: carregam casamentos falidos, violências, maldições ancestrais.

Acredito no cinema como essa ferramenta de desconstrução mesmo. E essa provocação está na história, não?

SC: E mais do que isso — embora isso já seja muita coisa! É um convite à ação. Porque você passa na rua e tem 10 pessoas na rua te pedindo dinheiro. Se todo dia você der dinheiro, tem que ter um salário só pra isso, não tem fim. Eu percebi isso quando morei em São Paulo. Mas existem mecanismos. O filme chama pra uma urgência, além do afeto, claro. Não é possível que não tenha algo dentro de você que te conecte com uma pessoa, com uma mãe, com uma dor. Se pararmos de julgar a mulher que não consegue sair de casa e largar um homem manipulador, já estamos ajudando. Primeiro você deixa de falar mal dela, depois você tenta entender como pode ajudá-la. Não é com dinheiro; muitas vezes, é com escuta. É como plantar uma semente de prosperidade. Anna e eu gostamos muito de pensar em plantar prosperidade. O filme se transforma em uma árvore frutífera.

Como ficam as crianças nessa história? Não há como negar que Rihanna tem 11 anos e já está sempre alerta identificando os códigos de violência nas palavras, nos gestos, nos olhares.

SC: Você tocou num ponto muito importante. Esta semana a Anna falou da importância de

quebrar maldições. Se a mãe não proteger essa filha, se Gal não tivesse a atitude de fugir, provavelmente Rihanna seria vítima de violência, seria morta — porque a gente sabe do alto índice de feminicídio neste país. Este filme contribui para a quebra de maldições. Não podemos normalizar, porque não é normal.

Eu sou mãe de menina e eu trabalho pra que minha filha não apanhe, para que minha filha saiba se colocar, saiba identificar a violência. Uma criança preta não tem descanso; não tem direito a ser criança. Tem que estar sempre alerta. A mãe diz pro filho desde pequeno: não saia sem camisa, sem documento; não saia sozinho. A Rihanna está sempre atenta porque é um corpinho sempre em perigo. O belíssimo filme Cartas Pela Paz, da Thays Acaiabe, fala disso. Esse curta coloca um dado terrível sobre a quantidade de crianças feridas e mortas com bala nas costas nas incursões da polícia nas favelas. Crianças pretas, principalmente meninos, com bala nas costas. O corpo preto está sempre em perigo. A gente precisa enfatizar o recorte de classe social e raça, e este filme presta esse serviço muito bem.

Comentários